中国美妆到了临界点?复盘日本如何熬过“失落的三十年”?

发布时间:

2025-09-09

“剧本重演?增长从未停止?”

历史总在不经意间显露出惊人的相似性。在2024年的中国市场,人们热议着高股息资产的稳健、小米与比亚迪等品牌凭借极致性价比远征海外时,一种历史的回声似乎正在响起——这幅图景,与日本在“失落的三十年”期间所淬炼出的经济与消费逻辑,存在着耐人寻味的暗合之处。

历史并非简单的重复,而是押着相同的韵脚。回望日本那段从喧嚣到沉寂,再到缓慢复苏的漫长周期,并非是为了给当下的中国市场下一个草率的定论,而是试图在那片曾经的废墟之上,寻找穿越迷雾的火光——尤其是在与个体感受最贴近的“美丽赛道”上,那些关于韧性、创新与人性需求的故事,或许能为今天的我们,提供最清醒的镜鉴与启示。

喧嚣落幕后:

当消费主义浪潮退去

故事的开端,是1989年12月29日。当天的日经225指数定格在38916点的历史巅峰,彼时的东京,银座的霓虹与雷克萨斯的灯光,足以照亮整个奢侈品世界的欲望。普通家庭主妇可以乘坐出租车去超市买菜,大学生毕业就能拿到数个世界五百强企业的Offer。

然而,这既是顶点,也是悬崖的边缘。泡沫的破裂来得迅猛而彻底,此后二十年,日经指数一路下坠,一度跌超80%,整个日本经济驶入了一段漫长的静默期。

对于普通民众而言,宏大的经济叙事最终会落点到体感鲜明的个人生活。最直接的变化,是钱包的厚度。日本厚生劳动省的数据显示,从2000年到2024年,日本上班族的平均年收入增长不足5%,但同期食品等生活必需品的价格却上涨了15%至30%。这种“收入-物价”的剪刀差,无情地切割着人们的可支配收入。

一个流传甚广的数据是,根据新生银行的调查,日本上班族的平均零花钱,从2005年的55,000日元,一路萎缩至近年来的38,000日元左右,中年群体因背负房贷与子女教育支出,个人可自由支配的金额更是捉襟见肘。

消费主义的浪潮应声退去。曾经占据全球奢侈品市场近七成份额、连路易威登都感叹“要为日本人生产专用大尺寸手袋”的日本,风光不再。取而代之的,是作家三浦展笔下的“下流社会”,是优衣库的基础款、无印良品的“这样就好”哲学、百元店大创的实用杂物,以及二手市场的全面兴起。

这并非消费的消亡,而是一场深刻的结构性重组。人们没有停止消费,只是消费的决策链条被前所未有地拉长和审视。品牌的光环被剥离,价格、功能、耐用性、必要性被置于天平的两端反复掂量。消费,从一种身份的彰显,回归到了生活的本质需求。

废墟上的花朵:

逆势生长的“美丽经济”

然而,在一片萧条的景象中,总有“反周期”的种子在悄然萌发。美妆个护,这门关于“悦己”的生意,便在经济的寒冬里开出了一朵倔强的花。

数据显示,从1992年到2022年这三十年间,日本的美妆市场(包含美容服务)规模逆势增长了45.9%,远远跑赢了萎缩近30%的可选消费品大盘。2024年,其市场规模预计达到320.5亿美元。日本的人均护肤品支出更是位居全球第一,护肤品品类2023年市场规模为217.6亿美元,预计到2028年增至243.8亿美元(CAGR 2.3%)。

这一现象是经典的“口红效应”的现实印证:经济下行期,消费者会倾向于购买成本相对较低、却能带来即时满足感和情绪慰藉的“小确幸”产品。美妆个护产品,恰好满足了这一低成本、高反馈的心理补偿需求。而这种现象的背后,究竟隐藏着怎样的商业密码?

平价化与专业化的双轨并行

当预算收紧,消费者的算盘打得更精了:人们并未放弃对美的追求,而是将目光从昂贵的百货专柜,转向了触手可及、选择丰富且价格透明的药妆店。

日本行业报告显示,高达81%的消费者会选择在药妆店购买平价化妆品,在20-30岁的年轻人群中,这一比例更是攀升至92%。药妆店,这个一度只与药品和健康相关的场所,摇身一变成为了“美丽圣地”,贡献了美妆零售61.8%的份额。

与此同时,消费需求变得前所未有的精细和苛刻。保湿、美白、抗衰老这三大核心诉求,催生了产品端的极致内卷。品牌若想在平价渠道中脱颖而出,甚至获得溢价,就必须拿出真正的“硬功夫”。

资生堂:“双面手”战略

作为日本美妆界的百年巨头,资生堂的应对堪称典范。它一方面维持着高端线(如The Ginza、Clé de Peau Beauté)在百货渠道的尊贵形象,满足高净值人群的需求;另一方面,以前所未有的力度,打造了一系列针对药妆店渠道的“平价王牌”。

ELIXIR(怡丽丝尔),精准定位30-40岁女性的初期抗老需求,以胶原蛋白科技为核心,凭借出色的肤感和明确的功效,成为药妆店的“断货王”。其明星产品“优悦活颜弹润睡眠面膜”等,以亲民的价格提供了比肩高端品牌的体验。

ANESSA(安耐晒)则将防晒这一功能性品类做到了极致。通过持续的技术迭代,如“遇热更强”、“遇水更强”的黑科技,安耐晒不仅在日本,更是在整个亚洲市场,将自己打造成了“专业防晒”的代名词,享有极高的品牌忠诚度和溢价能力。

FANCL(芳珂)的“窄门”突围

成立于1980年的FANCL,则走了另一条路。在“失落的三十年”中,它精准地捕捉到了消费者在经济下行期对“安全”“健康”“透明”的深层渴望。

在化妆品普遍使用防腐剂的年代,FANCL开创性地提出“无添加”理念,产品不含防腐剂、香料、酒精等刺激成分——这不仅是一个营销口号,更是一种对时代焦虑的回应。

产品形态即信任状:其标志性的30ml小容量包装、明确标注的生产日期和开封后60天内用完的建议,将“新鲜、安全”这一抽象概念,转化为消费者可感知的具象承诺,建立了强大的信任壁垒。

此外,作为DTC模式的先驱,FANCL早期绕开传统渠道,通过邮购和直营店直接与消费者沟通,不仅降低了渠道成本,更沉淀了忠实的用户社群。后续,它顺理成章地将产品线从护肤品延伸至健康食品,进一步巩固了其“内外兼修”的健康专家形象。

资生堂和FANCL的成功殊途同归,共同证明了:即便在平价时代,拥有核心技术和清晰价值主张的“功能性”产品,依然能在享有定价权的同时,受到消费者的拥戴。

“破圈”带来的增量市场

当女性市场趋于饱和,新的增长点在预料之外的地方爆发——男性美妆市场开始觉醒。

日本中老年男性美妆市场的崛起就是一个绝佳的案例。这背后揭示了深刻的社会变迁:终身雇佣制瓦解,中老年男性面临着更激烈的职场竞争,保持体面、年轻的仪容成为一种“软实力”。

2023年,该市场销售额相比六年前激增170%。资生堂再次展现其敏锐嗅觉,旗下男士品牌SHISEIDO MEN大胆启用50岁的资深演员反町隆史作为代言人,其广告语直击人心:“重要的不是年龄,而是活法。”

此举直接带动旗下单品销量增长了60%。这不仅是一次成功的营销,更是一次对传统观念的解构——追求体面与精致,无关年龄,也无关性别。

渠道革命:

从“大而全”到“小而美”

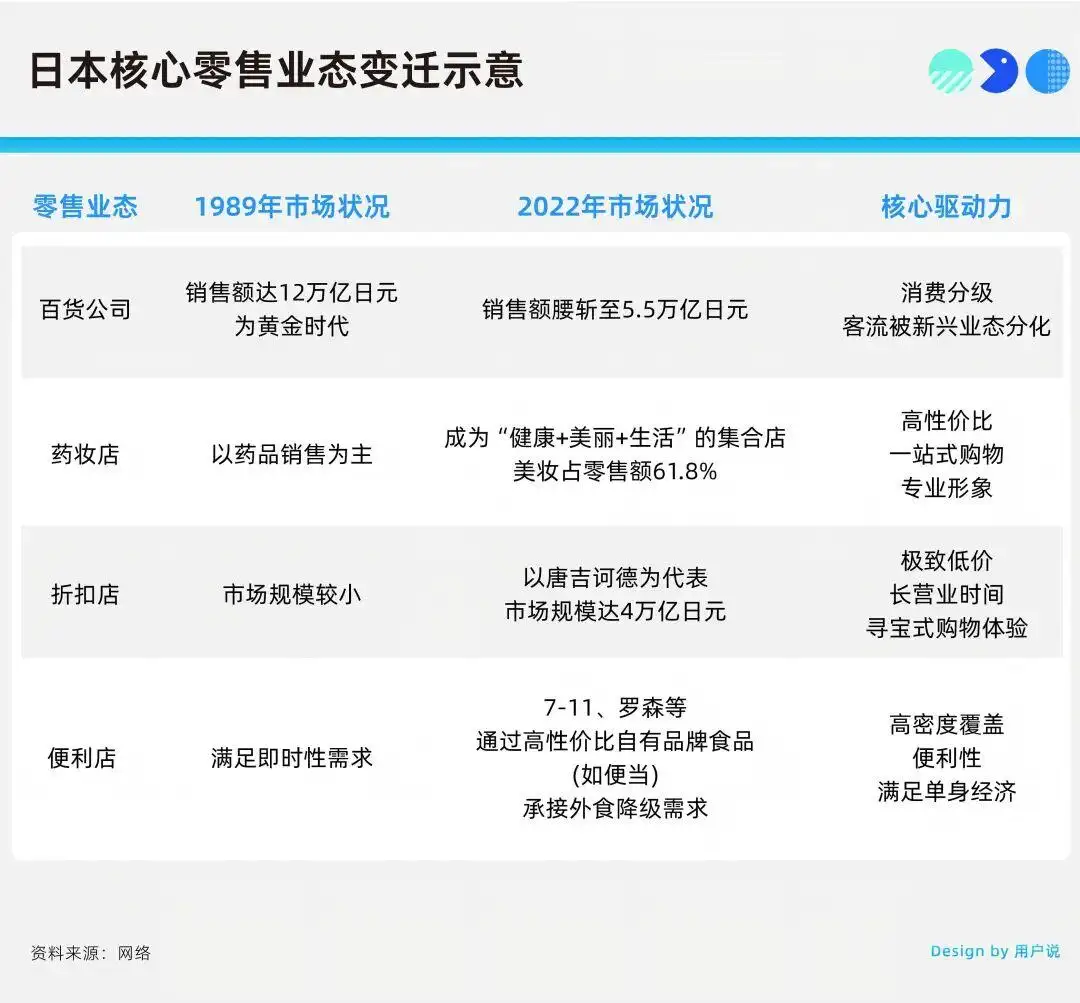

消费行为的变化直接催生了零售渠道的结构性革命。曾经作为消费地标的百货商店,在这场变革中首当其冲。根据日本百货店协会的数据,其销售额从1989年的12万亿日元,腰斩至2022年的5.5万亿日元。为了求生,百货公司不得不将更多的空间让渡给“刚需”的食品,其销售占比从20.6%提升至29.3%。

此消彼长。当百货的灯光黯淡下去,药妆店、折扣店和便利店的招牌却愈发闪亮。它们之所以能成为赢家,核心在于它们重构了“人、货、场”的关系,成为了聚合“健康、便利、性价比”三大刚需的新型流量入口。

药妆店:国民级“健康+美丽”设施

以松本清、Welcia为代表的药妆店,其进化路径清晰地反映了消费需求的变迁。它们从最初的“药店”,逐步叠加“美妆店”、“日用品店”乃至“食品超市”的功能。在Welcia的门店中,食品销售占比甚至高达35%。这些药妆店通过高频的日用刚需品引流,再通过高毛利的美妆和药品获利,形成了健康的商业闭环。其密集的社区布局、专业的药剂师咨询服务,使其不仅仅是购物场所,更成为一种生活方式的承载。

折扣店:唐吉诃德的“寻宝式”狂欢

以“惊安の殿堂”唐吉诃德为代表的折扣店,则创造了另一个商业奇迹,其年销售额突破4万亿日元。唐吉诃德的成功秘诀在于其独特的“压缩陈列”和“寻宝式”购物体验,货架高耸入顶,商品堆砌如山,狭窄的过道里,年轻人一边刷着手机攻略,一边在折扣电器和限量零食中挖掘宝藏……这种‘混乱’本身就是一种沉浸式体验,也极大地提升了坪效。其24小时营业模式、从奢侈品二手包到薯片全覆盖、琳琅满目的低价商品,使其成为年轻人夜间消磨时光的圣地,完美地将“便利”“折扣”与“娱乐”融合。

便利店:无所不能的“社会毛细血管”

7-11、罗森、全家等便利店,则通过高性价比的自有品牌(PB)产品,完美承接了外出就餐的“消费降级”需求。其便当、饭团、甜品和咖啡,品质不断提升,价格却远低于餐厅,占到了销售额的40%以上。更重要的是,它们早已超越了零售终端的范畴,集成了ATM、快递收发、票务服务等功能,成为深入城市肌理的“社会毛细血管”。

这一逻辑,同样体现在大健康食品的崛起上。在人口老龄化和健康焦虑的双重驱动下,功能性饮料、益生菌制品等开始从“保健品”的定位,融入日常餐饮场景。明治乳业的乳酸菌产品,凭借FOSHU(特定保健用食品)的权威认证,年销达10亿瓶,成为国民级的健康消费品。

风险与差异:

为何日本经验不能直接照搬?

虽然日本市场的演变提供了宝贵参照,但直接将其经验套用于中国市场的做法存在巨大风险,原因在于两国在商业底层逻辑,尤其是互联网生态上,存在根本性差异。

互联网生态的“非对称”革命

日本的互联网和电商的发展是渐进式、补充式的。强大的线下渠道如药妆店、便利店等根基深厚,互联网更多扮演了“赋能”和“补充”的角色。例如,@cosme作为美妆口碑社区,为线下购买提供了决策参考;资生堂推出的AR试妆,提升了线上体验,但最终的交易往往仍在线下完成。电商在日本更像是一个新增的、平行的货架,并未颠覆线下流量格局。

而中国互联网的发展是跨越式、颠覆式的。以淘宝、天猫、京东为代表的平台电商,以及以抖音、小红书、快手为代表的内容/社交电商,彻底重构了消费者的决策链路和品牌的成长路径。

站在消费者的角度,在当前,一个典型的中国消费者路径是:在小红书被“种草”,去抖音看KOL直播讲解,在B站看素人测评,最后在天猫或抖音小店下单。整个过程与线下渠道完全脱钩。

站在品牌的角度,品牌成长路径压缩,一个新锐国货品牌,可以借助一轮精准的社交媒体投放和直播合作,在极短时间内实现从0到1的爆发。

此外,直播带货这一“中国特色”的商业模式,创造了日本市场难以想象的爆发力与销售效率。李佳琦、董宇辉等头部主播,本身就是巨大的流量入口和信任代理。

品牌成长周期与迭代速度的差异

这种迥异的生态,导致了两国品牌成长逻辑的根本不同。

日本走的是长坡厚雪的“养成系”,品牌成长周期较长,依赖于长期的研发投入、渠道深耕和口碑积累,如FANCL。品牌一旦建立,忠诚度相对更高,生命周期也更长。

而中国则是流量驱动的“爆发与速朽”,互联网生态极大地压缩了品牌的成长周期,但也带来了“成也流量,败也流量”的困境。当流量红利消失或成本激增,许多“网红”品牌便迅速沉寂。品牌忠诚度更容易被新的流量、新的叙事、更低的折扣所侵蚀。

因此,中国品牌当前面临的挑战,远比“失落三十年”中的日本品牌要复杂和多变。日本经验中关于“产品价值回归”和“渠道效率提升”的内核具有参考价值,但在中国,想做到这两点,就必须将战术打法上进行彻底的本土化和数字化重构。

镜鉴中国:

美丽赛道的未来启示

将视线拉回中国,我们正站在一个相似但又截然不同的路口。当流量红利见顶,消费决策回归理性,日本过去三十年走过的路,无疑为中国的美妆个护及大健康品牌,提供了极具价值的思考。

科技力是性价比时代的核心竞争力

中国从不缺供应链和制造能力,这让“平价”变得容易。但日本的经验告诉我们,真正的护城河,是在平价的基础上,拥有如资生堂专利成分或FANCL“无添加”理念那样的“独门绝技”。

对于珀莱雅、华熙生物、贝泰妮等本土企业而言,持续投入基础研发,将“成分党”的故事讲得更深入、更扎实,是从“网红”走向“长红”的关键。未来的竞争,将是专利成分、缓释技术、合成生物学等硬核科技的比拼。

重审“人”的价值,蓝海在灯火阑珊处

当所有品牌都在内卷年轻女性市场时,是否忽略了更广阔的人群?中国日益庞大的“银发族”、开始注重“面子工程”的男性、深受皮肤问题困扰的敏感肌人群......他们同样拥有对美的向往和未被满足的需求。

借鉴日本的经验,为这些“沉默的大多数”开发专属产品线,并用他们能够理解和共鸣的方式进行沟通,例如通过他们信任的垂直领域专家或同龄KOL对品牌进行种草和宣传,或许能开启一片全新的蓝海。

渠道的本质是效率和体验的融合

线上流量成本高企,线下渠道的价值正在被重估,然而这绝非简单的回归。未来的零售模式,一定是线上线下体验的无缝融合。

线下体验亟待升级。想象一下,区域性的连锁便利店(如美宜佳)可以成为国货美妆的“试用前哨”和“即时零售”终端;而屈臣氏、叮当快药等,则可以借鉴Welcia的模式,转型为集美妆、健康食品、家用医疗器械于一体的社区“健康管理中心”。未来三年,中国或将诞生自己的‘松本清’,但绝不是简单复制;线上流量霸主和线下体验之王必有一战;那些仍沉迷于‘流量洗牌’、忽视产品研发的品牌,或将第一批出局。

线上线下联动更有潜力。消费者在线上被种草后,可以被引导至线下体验、检测皮肤,完成购买后,其数据被沉淀至品牌私域,用于后续的精准服务和复购提醒。这种O+O(Online + Offline)模式,将是未来渠道竞争的核心。

经济的下行周期,从来不是消费的末日,而是一个新趋势的孵化器。它会淘汰掉浮夸的泡沫,让真正具备核心价值的企业脱颖而出。日本的经验如同一面镜子,清晰地映照出:当外部环境变得不确定,人们会更加关注自身,关注那些能带来即时慰藉和长期回报的东西——健康的身体、体面的外表、平和的情绪。

基于日本的经验,下一个十年,中国美妆市场的竞争焦点将不再是单纯的营销战,而是对核心原料专利、皮肤生理学研究和本土化活性物应用的争夺。

“健康”与“美”的边界将彻底模糊,未来成功的品牌,很可能诞生在像FANCL这样,能横跨护肤品和功能性食品两大领域的‘双栖’企业之中。”

对于中国的从业者而言,这或许是最好的时代。挑战在于,如何告别野蛮生长的路径依赖,在喧嚣的流量世界中保持一份对产品和消费者的敬畏;机遇则在于,能否在收缩的周期里,挖掘出更贴近人性的价值,用科技创新和人文关怀,真正地穿越周期。

作者 | 林其心

编辑 | 江小羊

视觉 | Vi

推荐阅读